por Sofi Solari Adot

“Todos nacemos con una colcha de retazos, compuesta de piezas traídas de existencias pasadas”, dice Phyllis Krystal en su libro Cortando los lazos del karma. Esa frase despertó algo en mí. Me hizo pensar que esa colcha no se termina al nacer, sino que se sigue tejiendo con cada experiencia. Cada retazo es una escena, un momento, un pedazo de historia. Me gusta imaginarla como un hilado que puede volver a hilarse, como una gran narración que se escribe mientras vivimos.

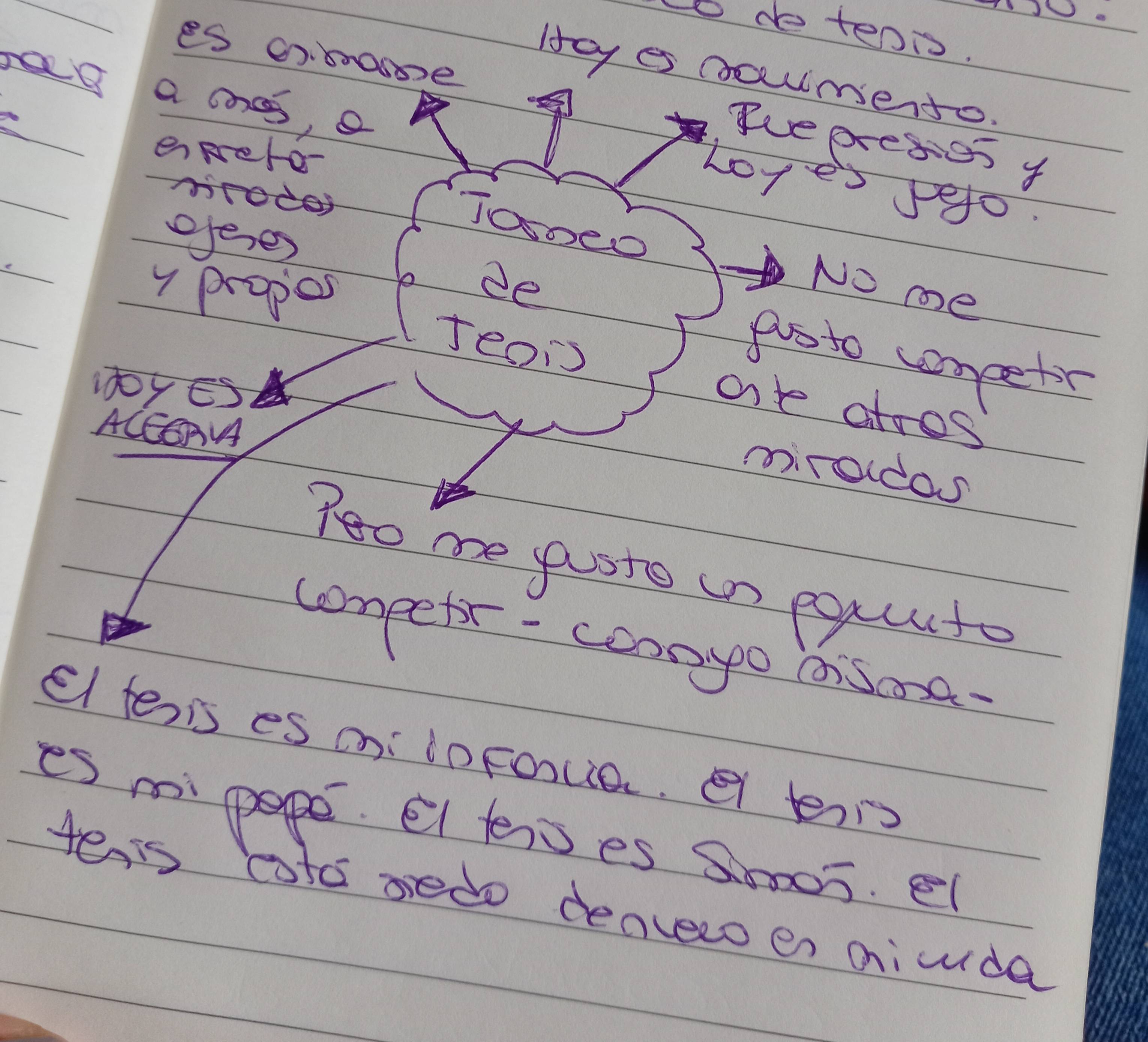

Uno de esos retazos, sin duda, es el tenis en mi vida. Un deporte que aprendí cuando tenía cinco o seis años. Un deporte que fue, esencialmente, de mi papá, adoptado después por mi mamá, y heredado por mí y mis hermanos. Nunca me había detenido a pensar si realmente me gustaba o si lo elegía, hasta ahora. Como tantas otras cosas que aprendí de chica, simplemente eran parte de mí. Estaban ahí. Las di por sentado.

Todo empezó cuando murió papá. Lo del mambo con el tenis, digo.

Creo que, de alguna manera, quería seguir conectada con él a través de todo lo que amaba. Más allá de los libros, de la escritura, de esas preguntas filosóficas de siempre. Empecé a buscar sus raquetas, pero nadie sabía dónde estaban. Finalmente, conseguí las de mamá —ella ya no juega más— y me las traje a Uruguay en mi último viaje a Argentina. Tomé clases durante algunos meses. El profe me invitó a participar en un torneo y dejé de ir a las clases. “No me gusta competir”, dije.

Nuevo año. Nuevo profe en el club. Y mi hijo, por iniciativa propia, empieza clases de tenis. Se apasionó. Nos sorprendió. Él, ahora, tan puntual, tan prolijo para ir a sus entrenamientos. Los videos graciosos de YouTube, día tras día, empezaron a dar lugar a bloopers de tenis y partidos de Grand Slam.

“Lo tiene en la sangre”, pensé. Lo susurré para mí. No lo dije en voz alta.

Porque las herencias pueden pesar cuando no son elegidas.

Y el tenis, para mí, también significa otras cosas. Mi hijo es mi espejo. Lo entiendo más de lo que él sabe, más de lo que quizás todavía pueda comprender.

Las herencias también pueden ahogarte si no aprendés a nadar.

El tenis me lleva directo a mi infancia, a ese club entre cerros, en el norte del país. Lo recuerdo con alegría. Me gustaba ir. Sobre todo al frontón, donde con otros chicos jugábamos a pegarle a la pelota mientras gritábamos: “¡Fulano, sultano, mengano!” Y así, horas corriendo de un lado al otro. Pero en esa infancia también había exigencia, perfección, esmero por el logro.

Otro retazo que se tejía en mi colcha.

Sutilmente, casi sin darme cuenta, se iban grabando en el alma creencias como: “Si sos buena en algo, sé la mejor.” “A ver quién gana.” Envoltorios bonitos con moños de “deber ser” que, sin saberlo del todo, ya me asfixiaban. No podía respirar, pero como no sabía cómo decirlo, lo expresé en forma de asma, de rebeldía, de cara de culo.

Pasaron los años, las mudanzas... y el tenis.Pasó la vida. Y murió papá.

Y, volvió el tenis.

Nuevo año. Nuevo profe. Mi hijo sigue con sus clases. En este nuevo espacio, los sábados, invitan a las familias a jugar. Desempolvamos las raquetas de mamá. Y eso hacemos: jugamos.

El nuevo profe me invita a una liga femenina de la Copa Amarú. Digo que no.

¿Por qué no?

Entonces arremangué mis creencias, puse las manos en la cintura tipo jarra… y me animé. Me animé a entrar a la cancha, a pararme sobre el polvo de ladrillo con la raqueta en mano. A mirar hacia adentro y descubrir que en esa cancha juego un partido de single: de un lado, mi niña; del otro, mi adulta. Y ambas se funden en cada pelota que va y viene, en cada punto ganado, en cada punto perdido.

En la cancha me muevo de un lado al otro, buscando, tras cada golpe: el centro. Y en ese centro, estoy yo. Neutral. Sin juicios. Sin resultados. Soy yo, eligiendo soltar mi herencia, y al mismo tiempo aferrándome a ella con las dos manos. Como agarro mi raqueta, cuando espero que la niña y la adulta jueguen su saque para soltar sus emociones, para observar sus pensamientos y reprogramar sus creencias.

El profe vuelve a invitarme al torneo. Cada vez que puede.

“Yo ya estoy en la cancha”, pienso. Lo susurro para mí. No lo digo en voz alta.

Estoy jugando mi propio torneo interior. En cada saque, limpio. En cada pique corto, me enciendo. En cada remate, ordeno mi mente. En cada volea, me adelanto a mis límites. En cada game, avanzo hacia mi objetivo.

Soltar, barajar y dar de nuevo, pero con una nueva mirada.

La Copa Amarú empezó hace unos días. Me animé. Entré por primera vez a una cancha en modo competencia.

¿Por qué sí?

Porque en la cancha se ven los pingos. Porque en la cancha escribo una historia nueva. Porque en la cancha me encuentro con mi niña, que me sonríe por animarme a enfrentar mis miedos, mis juicios, la mirada ajena. Porque mi adulta sabe que es cómplice y me guiña un ojo. Ella también quiere crecer. Porque en la cancha, también estoy con papá.

Porque yo soy mi herencia y hago con ella lo que quiero.